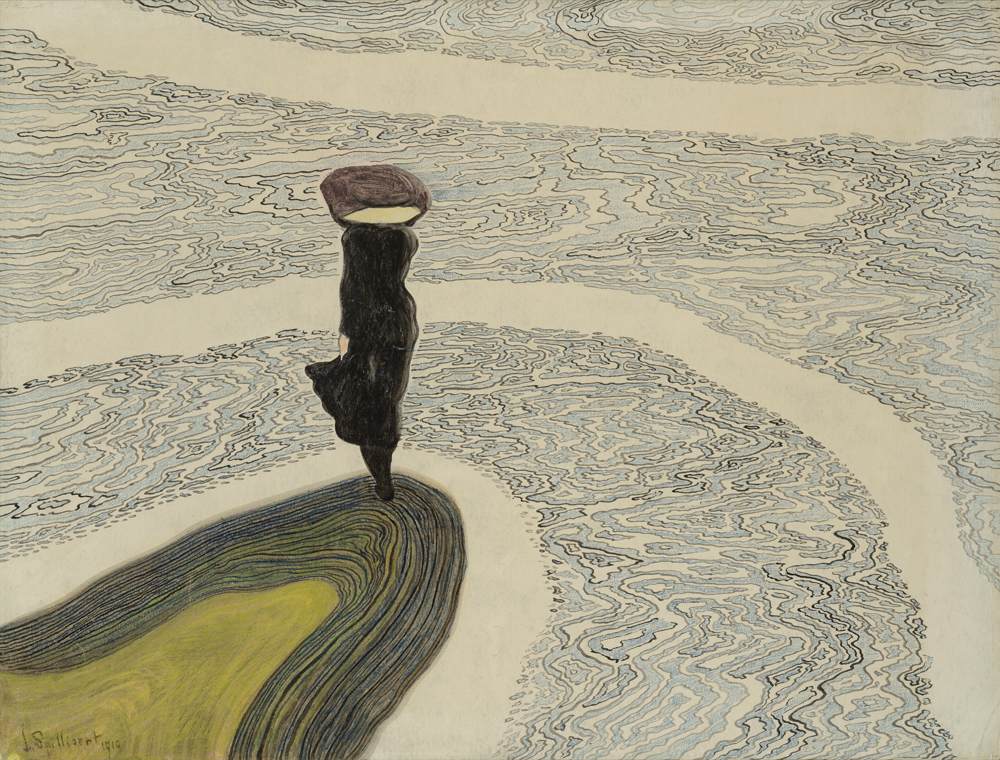

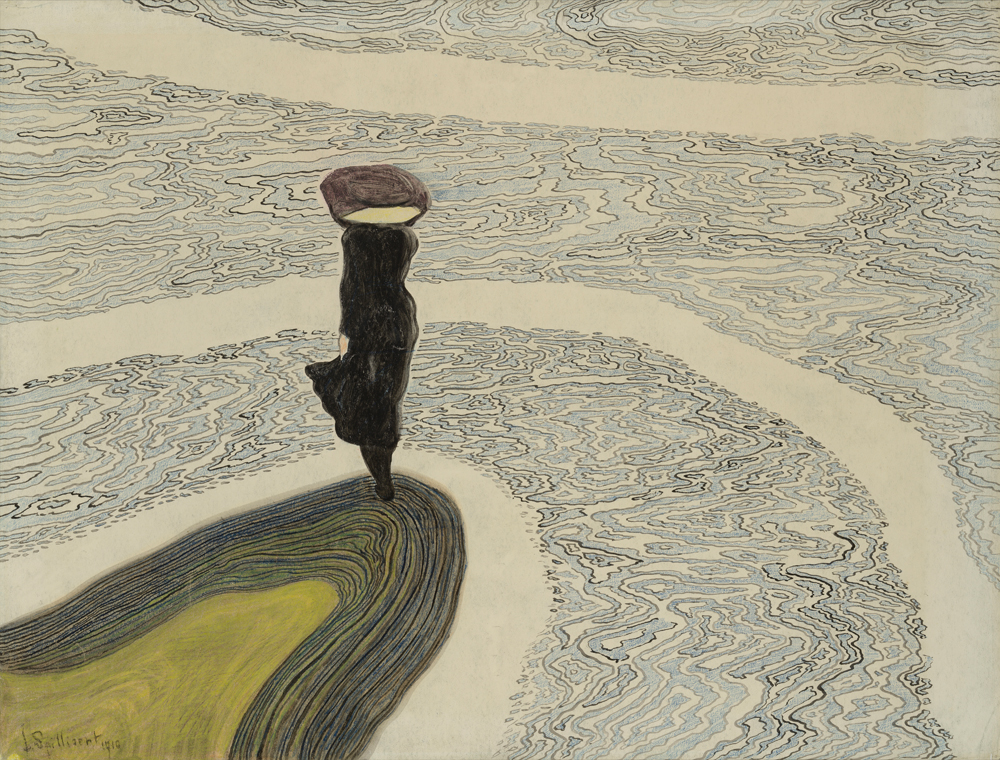

Léon Spilliaert

Figure inclassable de la peinture du début du XXe siècle, Léon Spilliaert a creusé dans l'art sa propre route, vacillant entre un symbolisme sombre et un expressionnisme tempéré. Jusqu'au 10 janvier prochain, le musée d'Orsay revient sur les deux premières décennies de sa carrière, celles qui concentrent l'essence de l'œuvre de cet artiste belge : une irrémédiable mélancolie, s'incarnant dans des êtres esseulés et des étendues désertes. Focus sur un thème traversant l'ensemble de sa peinture, la solitude.

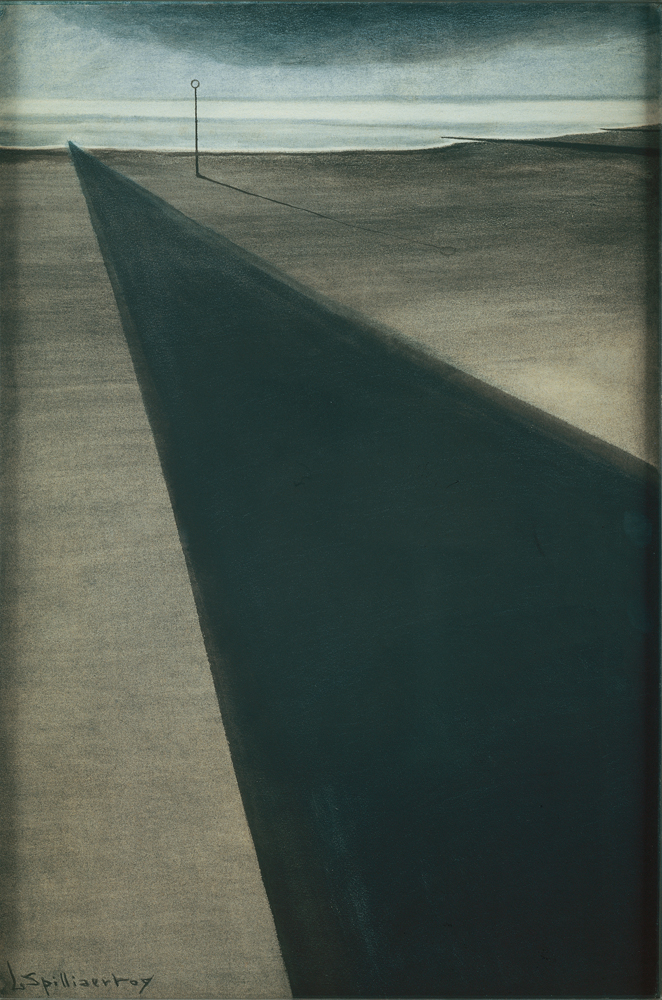

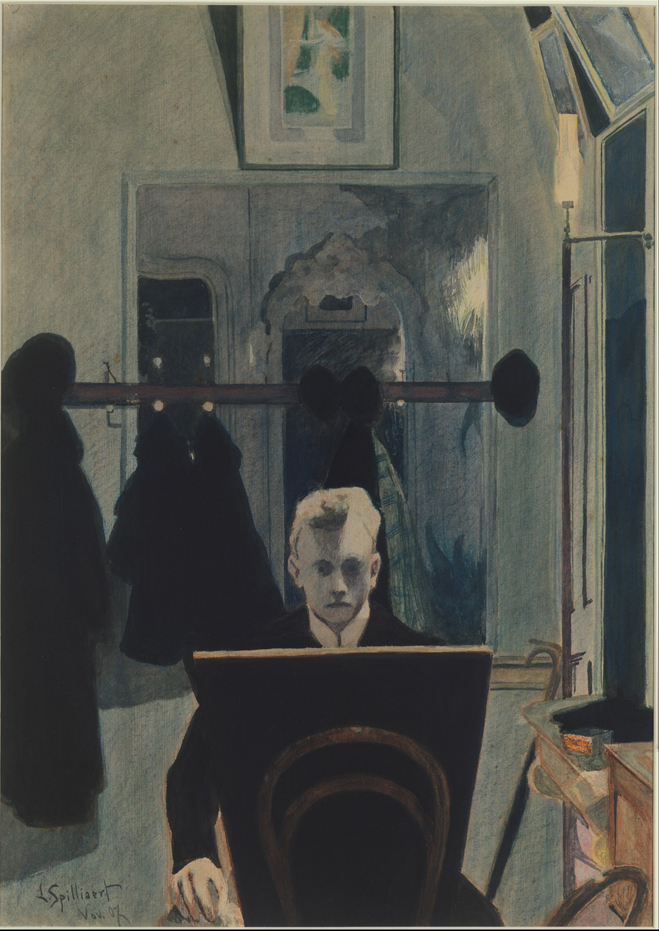

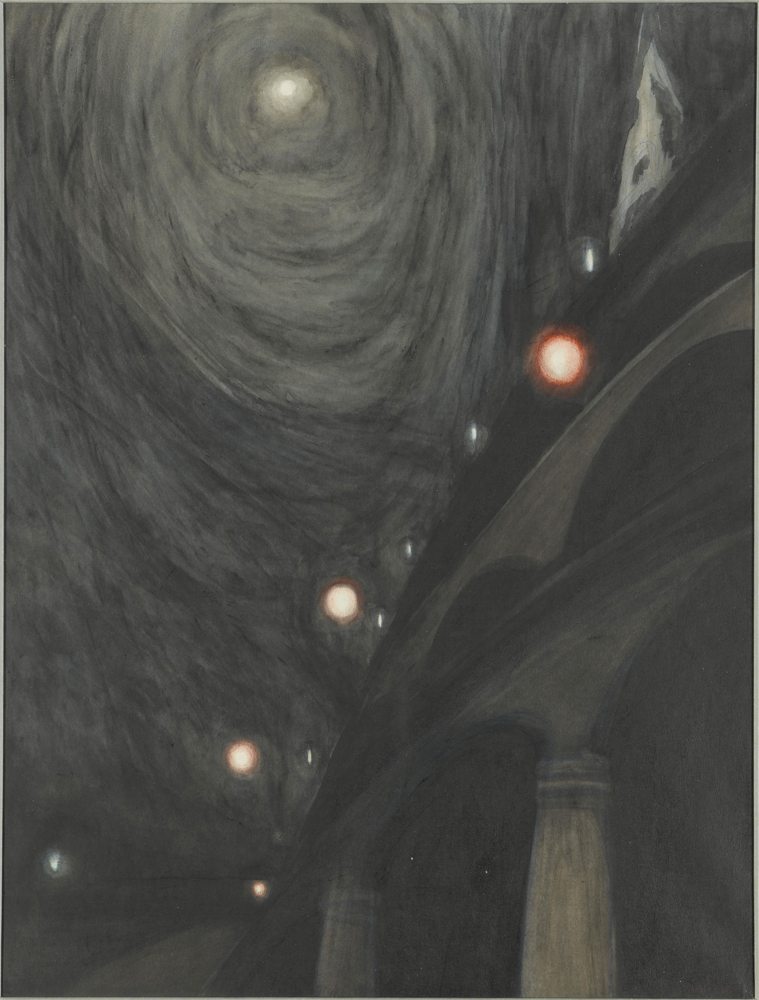

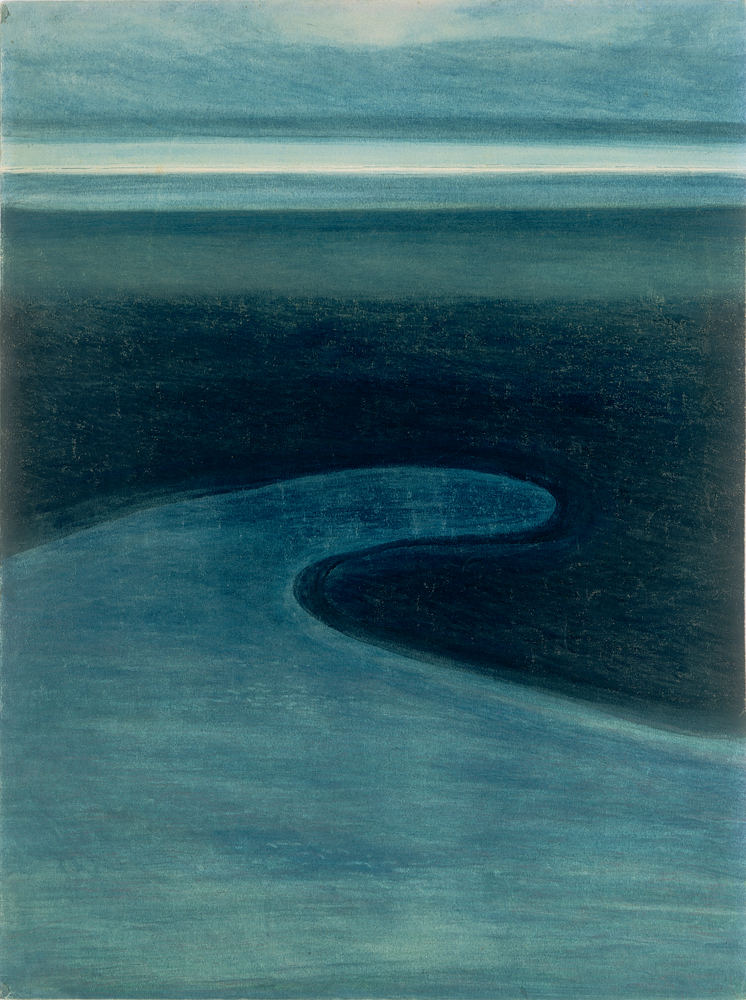

Léon Spilliaert, “Brise-lames au poteau” (1909). Lavis d’encre de Chine, pinceau, fusain et crayon de couleur sur papier 75 x 50 cm Bruxelles, Belfius Art Collection Belfius Art Collection © Photo Frank MichtaLéon Spilliaert, “Toute seule” (1909). Lavis d’encre de Chine, pinceau et pastel gras sur papier 64 x 49 cm museum Dhondt-Dhaenens, Deurle, Belgium Photo: Guy Braeckman (AD/ART) © SABAM Belgium 2016Léon Spilliaert, “Tête de femme” (1903). Dessin sur papier 24,6 x 19,2 cm Bruxelles, Bibliothèque royale KBR – Cabinet des Estampes – S.V 75053Léon Spilliaert, “Autoportrait” (1907). Lavis d’encre de Chine, pinceau, crayon de couleur et aquarelle sur papier 52,7 x 37,8 cm Etats-Unis, New-York (NY), The Metropolitan Museum of Art © The Metropolitan Museum of Art, Dist. RMN-Grand Palais / image of the MMALéon Spilliaert, “Feuilles blanches” (vers 1908). Lavis d’encre de Chine, pinceau et crayon de couleur sur papier 49,9 × 65 cm Museum of Fine Arts Ghent © Hugo MaertensLéon Spilliaert, “Autoportrait aux masques” (1903). Mine graphite, lavis d’encre de Chine, pinceau, plume et crayon de couleur sur papier H. 27,4 ; L. 27,2 cm Paris, musée d'Orsay, conservé au département des Arts Graphiques du musée du Louvre © RMN-Grand Palais (Musée d'Orsay) / Thierry Le MageLéon Spilliaert, “Digue la nuit. Reflets de lumière“ (1908). Lavis d'encre de Chine, pinceau et crayon de couleur sur papier 47,8 x 39,5 cm Paris, musée d'Orsay, conservé au département des Arts Graphiques du musée du Louvre © Musée d'Orsay, dist. RMN-Grand Palais / Patrice SchmidtLéon Spilliaert, “Clair de lune et lumières” (vers 1909). Lavis d'encre de Chine, pinceau, crayon de couleur et rehauts de pastel sur papier 64 x 48,5 cm Paris, musée d'Orsay Don de Madeleine Spilliaert, 1981 © RMN-Grand Palais (Musée d'Orsay) / Hervé LewandowskiLéon Spilliaert, “Plage à marée basse” (1909). Lavis d’encre de Chine, pinceau, aquarelle et crayon de couleur sur papier 65,1 x 48,6 cm Collection Privée © droits réservésLéon Spilliaert, “Femme au bord de l’eau” (1910). Encre de Chine, pinceau, crayon de couleur et pastel sur papier 47,1 x 60,2 cm Collection privée Photo © Cedric VerhelstLéon Spilliaert, “Les Dominos” (1913). Encre de Chine, lavis, pinceau, gouache, pastel et craie noire sur carton Paris, musée d'Orsay 88 x 69 cm © Musée d'Orsay, dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt

La mer est calme et lointaine, son eau plane et verdâtre. La plage est déserte, son sable est gris, dégradé par le lavis d’encre de Chine. Noir et profond, le chemin s’étire vers l’infini et rencontre la ligne de l’horizon. En silence, la peinture hurle sa mélancolie. Sur le papier, son auteur y révèle sa propre solitude. Son nom : Léon Spilliaert, figure inclassable de l’art du début du XXe siècle qui occupera la majeure partie de sa vie à la contemplation. Celle de sa ville natale, Ostende, ville portuaire flamande où il grandit et qu’il ne quittera qu’après son mariage, mais aussi celle de la nuit, de son propre domicile familial et, par-dessus tout, de lui-même. Longtemps habité par la tristesse et les tourments, limité dans ses déplacements par une santé fragile, le Belge cultive par le dessin et la peinture les exutoires dont il a besoin, directement tirés de son propre environnement. Imprégné par l’immensité de la mer du Nord autant que le calme morne des intérieurs bourgeois, l’œuvre de l’artiste ne cessera d’être traversé par une implacable désolation, invitant les spectateurs à une plongée profonde dans ses décors sombres, très habités bien que dépouillés. Alors que le musée d’Orsay expose jusqu’au 10 janvier les deux décennies les plus productives de sa carrière (1900 à 1919), celles où l’essence mélancolique de son art connaissait son apogée, retour sur l’obsession picturale et poétique d’un homme pour la solitude – la sienne, et celle de l’être humain face au monde qui l’entoure.

L’autoportrait, expression ultime de l’introspection

Léon Spilliaert est ce que l’on appelle un autodidacte. Contraint d’abandonner au bout de quelques mois ses études à l’Académie des beaux-arts de Bruges pour raisons de santé, l’artiste s’exerce principalement dans le domicile familial, à l’encre et au graphite sur papier, où il commence à esquisser des figures féminines et des portraits de son philosophe favori, Friedrich Nietzsche. Face à lui-même et à ses propres doutes, le jeune homme en vient peu à peu à se représenter. Peint en 1903, son Autoportrait aux masques – l’un des premiers d’une longue série – dresse une image de lui-même obscurcie et endurcie par la lumière plongeante, qui remodèle son visage en y créant des contrastes forts ciselant des traits anguleux. De l'arrière-plan émergent, tapies dans la pénombre, deux autres têtes de l’artiste, vieillissant cette fois-ci : tel un memento mori moderne, ce tableau illustre ainsi le passage du temps et l’appel inévitable de la mort, plaçant Spilliaert seul au milieu de ses propres démons. Quelques années plus tard, son Autoportrait au miroir révèle une représentation presque monstrueuse de lui-même, entre le spectre et le squelette, dans un écho lointain au Cri d’Edvard Munch. Mais si le peintre norvégien situait sa fameuse toile en extérieur, Léon Spilliaert préfère le décor intérieur de sa propre maison à Ostende, où il restera plusieurs années confiné par la maladie. Les pièces de celle-ci deviennent d’ailleurs le théâtre de nombreuses toiles, des lignes quadrillées de sa verrière à une série de flacons rangés sur une étagère par son père, parfumeur. Tout aussi autobiographiques, ces peintures dépeuplées incarnent alors le vide de son être dans l’assemblage méthodique d’objets inanimés.

La figure féminine, personnification de la solitude ?

Une femme descend un escalier sans fin. Entre les immenses marches qui semblent l’encercler, sa silhouette obscure et frêle ondule, balayée par les vents, et semble se prolonger dans son fichu sillonnant le ciel. Vertige… le titre de cette œuvre de 1908 est particulièrement bien choisi. Quatre ans plus tôt, dans le tableau Le Coup de vent, une autre femme apparaît de face, adossée à une balustrade. Presque intégralement dissimulé par sa chevelure de jais, son visage laisse apercevoir une bouche noire béante et effrayante, celle d’un visage déformé par le cri, déformé par la mort. Dès les premières peintures de Léon Spilliaert, les figures féminines en sont des personnages récurrents. Tantôt leurs courbes riment avec les sinuosités du paysage – à l’instar des sirènes, dont les corps filiformes se confondent avec les lignes tracées par l’écume –, tantôt leurs silhouettes longilignes s’opposent à son horizontalité. Sur le port, quelques-unes patientent avant le retour de leurs époux pêcheurs; dans le ciel, l’une incarne un nuage; au sol, vêtue d’une cape noire, l’autre représente la mort. Devant l’immensité de la mer ou dans l’intimité de la chambre à coucher, souvent esseulés voire désœuvrés par l’attente, ces personnages ambigus sont de passage mais marquent à jamais les tableaux de Spilliaert par leur présence spectrale – en atteste la série des Dominos (1913), silhouettes masquées et drapées s'affairant tels des fantômes dans les rues d'Ostende pour son carnaval annuel. Au fil de ses œuvres, chacune des femmes peinte par l'artiste façonne ainsi une allégorie multifaces de la mélancolie, affirmant paradoxalement dans la vulnérabilité de sa solitude la force de son indépendance.

Ostende, théâtre silencieux de la désolation

“Je ne vois plus devant moi que la grande plaine, le grand ciel est l’espace libre”, écrit en 1907 Léon Spilliaert, suite à une rupture amoureuse qui le laisse dévasté. Et aux yeux du peintre, cet “espace libre” ne saurait mieux s’incarner que dans la ville d’Ostende, où il voit le jour en 1881 et s’éteint en 1946, qui revêt dans ses nombreux paysages une valeur aussi autobiographique que ses autoportraits. Station balnéaire mondaine du nord-ouest de la Belgique, la ville n’y apparaît toutefois jamais comme telle dans son travail. Ses vastes plages, très fréquentées lors des beaux jours, s'y montrent presque désertes, la mer du Nord n’y est presque jamais agitée, tandis que les digues et brise-lames étirées vers l’infini dessinent le chemin incertain de la vie que l’humain emprunte dans toute sa petitesse. Marcheur acharné, Léon Spilliaert arpente jour et nuit les rues ostendaises, s'inspirant aussi bien de sa grisaille diurne que de ses lumières nocturnes, dont il reproduit l’éclat froid dans une série de paysages en 1908. La même année, il va même jusqu’à louer pendant quelques mois un atelier sur le quai des pêcheurs donnant directement sur le port, comme pour mieux s’immerger dans l’atmosphère du littoral. D’un point de vue pictural, Ostende guide l’artiste vers une géométrisation presque abstraite du réel, dominée par la planéité et la clarté sourde de son horizon, tandis que ses camaïeux de gris, de bleus jusqu’au noir profond lui soufflent sa gamme chromatique caractéristique. Si la mélancolie traverse indéniablement l'œuvre de Léon Spilliaert, l'artiste connaîtra tout de même le bonheur avec son épouse Rachel et la naissance de sa fille Madeleine, dont les œuvres davantage colorées et légères des dernières décennies de sa vie évoqueront les instants de joie partagée. Ce tournant artistique n’ôtera toutefois nullement à son art son pouvoir inimitable, identifié en 1909 par l’alchimiste Francois-Jollivet-Castelot : celui de “communiquer le vertige des infinis”.

Matthieu Jacquet .

Commentaires

Enregistrer un commentaire