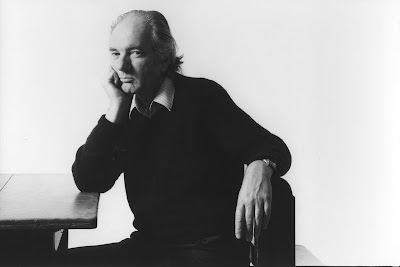

Entretien de André Müller avec Thomas Bernhard (extraits).

André

Müller : Pouvez-vous préciser pourquoi les familles avec enfants vous

paraissent si détestables ? Vous avez dit qu’il fallait couper les

oreilles à toutes les mères.

Thomas

Bernhard : J’ai dit ça parce que c’est

une erreur lorsque les gens croient donner naissance à des enfants. C’est un

subterfuge vraiment grossier. Car ils donnent naissance à des adultes, pas à

des enfants. Ils mettent au monde un aubergiste ou un tueur en série transpirant,

bedonnant, répugnant, pas des enfants. Les gens disent qu’ils attendent

l’arrivée d’un petit marmot, mais en réalité ils attendent un vieillard de

quatre-vingts ans qui fuit de partout, qui n’y voit plus rien et qui pue, qui

traîne la jambe, paralysé par la goutte, voilà ce qu’ils mettent au monde. Mais

ils ne le voient pas, à seule fin que la nature puisse continuer à avoir le

dernier mot et que cette saloperie puisse se prolonger sans fin.

Entretien de André Müller avec Thomas Bernhard (extraits).

Le 8 février 1979 Thomas Bernhard finit par accepter cette interview que André Müller avait sollicitée de longue date et lui écrit :

« Si je sais que vous viendrez fin mars, je m’en réjouirai, en secret, bien entendu. Je serai alors, sans aucun doute, d’accord avec tout ce que vous pourrez faire de moi, même si vous m’assassinez. Je ne tiens guère à mon existence. Mais le suicide me paraît maintenant ridicule. Du moins mes idées sur ce point changent-elles constamment. Pour l’instant, j’ai la passion, pour ne pas dire la folie de la misère. Nous nous verrons fin mars, si nous sommes encore là ! très cordialement vôtre, Bernhard. »

André Müller écrit :

"Je pris « fin mars » au pied de la lettre et écrivis que je viendrais le trente et un à midi. Le 29 mars, je reçus un télégramme : « Vous attends samedi 7 avril, bien à vous. » L’avant-veille de ce samedi-là, le matin, le téléphone sonna : « Comment allez-vous ? Il faut que j’aille avec ma tante* chez le médecin à Vienne, mais je serai de retour mardi, venez mercredi. » Ce qui fut fait."

A.M. – Y a-t-il des gens dont le contact vous soit agréable ?

T.B. – Je ne connais personne avec qui j’aie envie et je sois capable de rester très longtemps. Dans la durée, donc, c’est impossible. Je ne peux pas imaginer, par exemple, que quelqu’un habite chez moi pendant deux jours et deux nuits, qui que ce soit, peu importe, sauf une tante, elle a quatre-vingt-cinq ans, mais même ça ce n’est possible que dans certaines conditions, c’est difficile aussi, mais là on passe au grotesque et c’est donc supportable. Mais plus d’une semaine, même ça c’est impossible.

A.M. – Est-ce que vous avez déjà cohabité avec quelqu’un ?

T.B. – Enfant, à l’internat et à l’hôpital, mais ensuite plus jamais.

A.M. – Vous avez des amis à qui vous pouvez rendre visite ?

T.B. – Ça aussi c’est difficile, parce que la répétition crée aussi un problème et dans la région ici, pour être sincère, il n’y a personne en fait avec qui je puisse avoir une relation quelconque. J’ai quelques personnes que je peux aller voir pour m’apaiser. Là, je peux me laisser aller, mais m’entretenir avec eux sur le même plan, non, ça non plus ça n’est pratiquement pas possible.

[…]

Au surplus, c’est encore seul avec moi-même que je me sens le mieux pendant longtemps. Il me suffit d’aller de temps en temps au café écouter parler les autres. Au moins je ne suis pas obligé de dire quoi que ce soit. Mais naturellement, on ressent parfois le besoin de parler, et là les gens avec qui on pourrait le faire sont à Bruxelles, ou à Vienne, ou à Zurich ou ailleurs, c’est difficile. Il faudrait que je m’installe dans une ville, mais je ne peux pas me le permettre pour des raisons de santé, parce qu’à la ville, je crèverais tout simplement. En soi je ne suis pas du tout campagnard. La nature ne m’intéresse absolument pas, ni les plantes ni les oiseaux, parce que je ne les distingue pas les uns des autres et ne sais toujours pas à quoi ressemble un merle. Mais ce que je sais parfaitement, c’est qu’avec mes bronches, il m’est impossible de vivre longtemps en ville. Je ne vais maintenant plus quitter ma ferme, même en hiver, parce que quand je suis à la ville, c’est à moitié du suicide. Il n’y a que ces deux possibilités : ou bien on est en ville, et il y a es choses intéressantes, mais c’est ma ruine, ou bien on a quelqu’un mais à la longue il vous tape sur les nerfs. Alors on ne trouvera jamais la solution.

A.M. – Est-ce que vous ne courez pas ainsi le danger de vous isoler totalement et finalement de devenir fou ?

T.B. – Pour l’instant, je me débrouille en établissant artificiellement, de temps à autre, des contacts quelconques. Je me force à vaincre ma répugnance. L’indépendance pour moi, c’est donc aujourd’hui la liberté de se contraindre.

Commentaires

Enregistrer un commentaire