Karl Kraus

Un râleur et sa revue

Karl Kraus serait-il le prophète de notre temps ? Des prophètes il a la ténacité et l’opiniâtreté, voire le caractère obsessionnel : de 1899 à 1936, il n’a cessé de batailler contre la grande presse de la bourgeoisie libérale représentée par Die Neue Freie Presse. Dans sa célèbre revue à couverture rouge, Die Fackel, dont il assure seul à partir de 1911 le contenu éditorial, Kraus, le « râleur », exprime des préoccupations et des inquiétudes qui semblent rejoindre pour une part les nôtres, ce qui donne à ce Viennois une étonnante et peu rassurante actualité.

Jacques Le Rider, Karl Kraus. Phare et brûlot de la modernité viennoise. Seuil, 432 p., 26 €

Le ton est apocalyptique, avec, au cœur, le refus de la modernité technique, du « progrès » illusoire, cette « magie noire » qui éloigne de l’expérience de la nature, celle que le jeune Kraus avait intensément éprouvée dans son enfance en Bohême, où il naît en 1874 : Jacques Le Rider ne manque pas de relever « le regard méfiant et anxieux de l’enfant transplanté à Vienne ». Kraus sera toujours un « antimoderne », ne pouvant vivre ailleurs qu’à Vienne, qu’il abhorre.

Autre thème d’aujourd’hui, exposé dès 1902 dans Moralité et criminalité : la promotion de la sexualité, notamment féminine, que Kraus défend assez paradoxalement en faisant l’éloge de la prostitution. Il fait jouer les œuvres de Wedekind, dont va s’inspirer Alban Berg, pour dénoncer l’hypocrisie et les frustrations de la classe dominante (sans pour autant se laisser fasciner par la psychanalyse, « cette maladie mentale dont elle se prend pour la thérapie », selon un aphorisme plus célèbre qu’équitable).

Couverture du premier numéro de Die Fackel en 1899

Et que dire de son obsession majeure, la perversion du langage par une grande presse au service des possédants, de l’industrie, la fabrique des « fausses nouvelles », des « bobards » omniprésents, notamment en pleine guerre, obsession qui se révèle prophétique à l’heure des fake news et des réseaux sociaux, de la manipulation des médias. Kraus lui-même va jusqu’à inventer un tremblement de terre pour mettre en évidence les chemins de la désinformation et il se bat pour la protection de la vie privée, fût-ce, paradoxalement, en réclamant que soit bridée par la censure la sacro-sainte liberté de la presse.

Dans sa grande œuvre théâtrale, Les derniers jours de l’humanité, publiée d’abord en livraison dans Die Fackel et ensuite en livre (1922), dans cette tragédie glaçante, cette opérette « sanglante » en cinq actes, un prologue et un épilogue, dans ce Second Faust de cabaret, Kraus se contente souvent, pour décrire la monstruosité de la guerre de 14-18, l’irresponsabilité criminelle des chefs militaires, des hommes politiques, des journalistes et de l’homme de la rue, de citer leurs propos : la citation suffit à disqualifier les postures, elle devient une arme, comme, à sa manière, l’aphorisme. Ce sont des « citations à comparaître » devant le tribunal ultime de l’histoire dans une lumière de Jugement dernier.

Portrait de Karl Kraus par Lajos Tihanhyi (1925)

Mais ce prophète nous intéresse aussi par ses contradictions et ses ambiguïtés, que Jacques Le Rider ne dissimule pas, et d’abord un antisionisme affiché d’emblée de jeu avec Une couronne pour Sion (1898) et qui flirte souvent avec un antisémitisme à peine dissimulé et une forme larvée de « haine de soi juive », pour reprendre l’expression de Theodor Lessing. L’objectif des Juifs autrichiens ne saurait être, selon Karl Kraus, la constitution d’un nouvel État, mais la totale et loyale assimilation à la culture et à la langue allemande, véritablement sacralisées sous la forme mythique qu’elles ont connue au temps de Goethe et de Schiller. Kraus ne ménage pas ses critiques à l’encontre de la riche bourgeoisie d’affaires juive (dont sa famille fait partie), il refuse même de se reconnaître dans la figure de Heinrich Heine, son double.

Comment traduire le titre de sa revue, Die Fackel ? Une ambiguïté se révèle. Manifestement inspirée par La Lanterne du pamphlétiste Henri Rochefort, la revue a-t-elle voulu être un « flambeau », qui éclaire, au sens des Lumières, en chassant les préjugés, ou bien une « torche » qui pénètre dans les ténèbres d’un monde corrompu pour le détruire ? Kraus ne semble pas avoir toujours échappé à l’ivresse que procure le pouvoir de dénoncer, quand il réclame par affiches dans Vienne le départ du préfet de police Johann Schober, responsable des massacres du 15 juillet 1927 : un « réseau social » à lui tout seul…

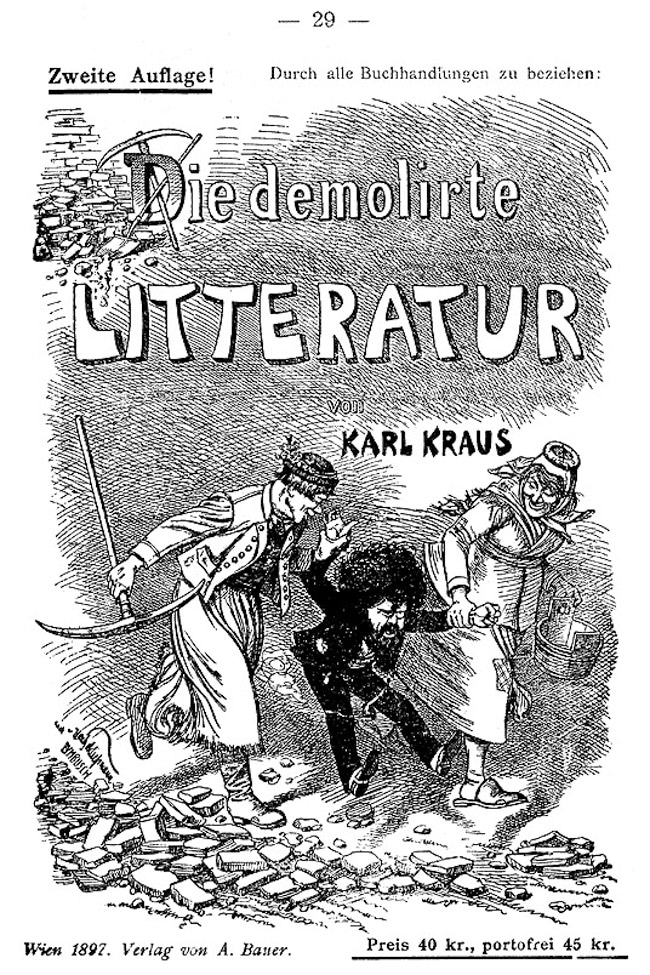

Gravure du premier ouvrage de Karl Kraus, La littérature démolie

Par haine de la modernité et provocation réactionnaire, Kraus se convertit même au catholicisme (pour quelques années) et fait une cour pressante à la belle baronne Sidonie Nádherný, l’amie de Rilke, mais quand l’Autriche, battue et réduite par le traité de Saint-Germain-en Laye à un maigre territoire autour de « Vienne la Rouge », est devenue une république, Kraus se sent de nouveau social-démocrate (pour quelques années) et mènera campagne dans sa revue contre la nostalgie habsbourgeoise et son kitsch écœurant.

Un prophète doit faire entendre sa voix, et Karl Kraus n’échappe pas à la règle. Son hostilité envers les journalistes vient de ce qu‘il considère que ces derniers corrompent le langage en se mettant au service des intérêts financiers, et sa revue a été une tentative grandiose pour résister à cette dégradante servitude par une exigeante « doctrine de la langue » (Sprachlehre) qui se traduit par des remarques stylistiques affutées dans Die Fackel, mais aussi par des lectures publiques à haute voix de ses auteurs de prédilection : Goethe, Shakespeare, mais aussi Offenbach dont il lisait avec virtuosité les livrets, ou l’Autrichien J. F. Nestroy, l’auteur de pièces populaires. Ces lectures publiques (près de 700, dont quelques-unes à Paris, à la Sorbonne…) n’ont pas manqué d’impressionner ceux qui ont assisté à ces performances, Elias Canetti, Adorno, Brecht ou Walter Benjamin, qui consacra plusieurs essais à Kraus, dont un substantiel en 1931.

Et pourtant nul n’est prophète en son pays. Sa sévère et flamboyante défense et illustration de la langue allemande ne cache-t-elle pas une interrogation, un doute ? Même quand il prône la langue allemande classique avec la violence d’un guerrier – l’image est de Benjamin –, Karl Kraus semble avoir toujours eu à l’esprit l’arrière-pensée qu’il ne pouvait échapper à sa judéité et que jamais il n’aurait la complète maîtrise de « l’allemand allemand ». Toujours il paraît combattre au fond de lui-même un « jargon juif » impossible à éliminer, ce jüdeln, ce mauscheln dont parle de son côté Kafka dans une lettre célèbre à Max Brod de juin 1921 (citée ici p. 194).

Que peut au demeurant l’amour inconditionnel de la langue, que peut une simple revue, même très lue, même célèbre, contre une évolution politique comme celle de l’Autriche des années trente, qui voit même les sociaux-démocrates être attirés par l’idée d’un Anschluss avec l’Allemagne en voie de nazification ? Et alors, paradoxe, au moment où sa voix aurait pu avoir un écho, le prophète semble frappé d’aphasie. Il écrit certes un texte d’une grande force qui mobilise le Goethe du Second Faust contre la barbarie nazie, mais il n’a pas publié cette Troisième nuit de Walpurgis. Pis, il suspend la parution de Die Fackel de décembre 1932 à octobre 1933 : « je reste muet et ne dis pas pourquoi », déclare-t-il alors, et quand la revue reparaît en juillet 1934 il semble même justifier son silence par la désastreuse et fameuse formule : « Mir fällt zu Hitler nichts ein » (« Quant à moi, Hitler ne m’inspire rien »). Soucieux de garantir l’indépendance de l’Autriche face au Reich, il a même de l’indulgence et de la considération pour le chancelier Engelbert Dollfuss et le rempart imaginaire de son austro-fascisme. Ce qui suscite chez ses lecteurs et ses auditeurs une incompréhension croissante qui assombrit ses dernières années. Il meurt en 1936.

La biographie de Karl Kraus par Jacques Le Rider [1] vient heureusement compléter le livre déjà ancien sur Modernité viennoise et crises de l’identité (PUF, 1990) ; elle est moins le récit détaillé d’une simple vie d’écrivain que l’exploration de tout un monde intellectuel qui nous touche de près et qui prend vie : Vienne, avec son étonnante modernité. On croise au fil des pages d’innombrables figures de l’empire habsbourgeois et de la malheureuse république qui a suivi, d’où se détachent des personnalités comme Freud, Wedekind, l’architecte Alfred Loos, Alban Berg, Adorno, Elias Canetti, Wittgenstein… La tentation est grande quand on a lu ce livre impressionnant de science et de maîtrise – l’allemand de Kraus est notoirement très difficile – d’aller en pèlerinage à Vienne sur les traces de Kraus, le « râleur » (der Nörgler), au n ° 6 de la Lothringerstrasse et au « cimetière central » de Vienne.

Jean LacosteJacques Le Rider collabore à EaN.

Jean Lacoste

Commentaires

Enregistrer un commentaire